【植物に学ぶ海外文化】ガラスを守っていたシロツメクサ(白詰草)

/ Last updated: 2025.10.29

春になって道端でよく見かけるようになったシロツメクサ。誰でも一度は見たことがあるのではないでしょうか?

今日は、「シロツメクサ」の名前の由来から学んだ海外文化について紹介したいと思います。

Contents

シロツメクサってどんな植物?

シロツメクサ(白詰草)は、クローバーの仲間で、小さな白い花を球状に咲かせる可愛らしい植物です。

シロツメクサ(White Clover)

————— —————

道端や公園、野原などでよく見かけ、三つ葉の葉っぱが特徴的。まれに見つかる四つ葉は「幸運のシンボル」としても知られています。

クローバーはシロツメクサの葉

名前の由来に隠されたヨーロッパ文化

「シロツメクサ」という名前は、もともと「詰め物に使われた草」という意味を持っています。

シロツメクサは、そのふわふわした質感を活かして、オランダから輸入されたガラス製品(ギヤマン)を運ぶ際、乾燥させたものが緩衝材として使われていたそうです。

その詰め物に使った草ということで「シロツメクサ」と呼ばれています。

————— —————

シロツメクサから学ぶガラスの話

せっかくなので、ガラス製品についても少し深掘りしてみます。

先ほど出てきた「ガラス製品(ギヤマン)」について、改めて調べてみました。

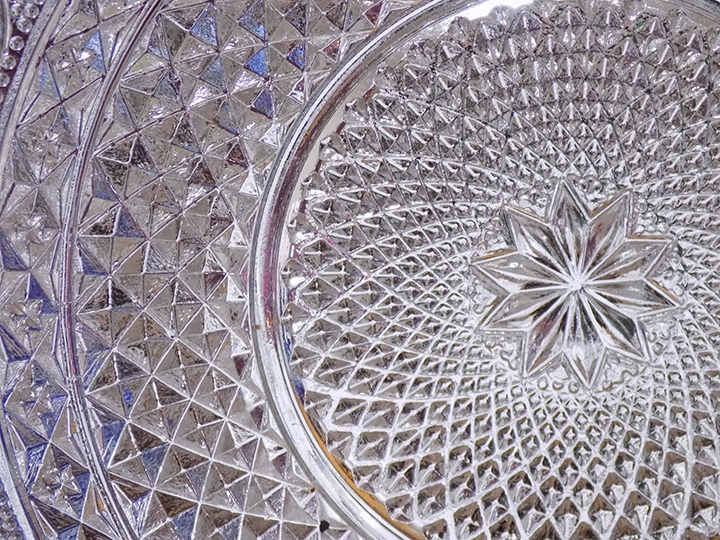

ギヤマン(diamant)とは

「ギヤマン」とは、ポルトガル語の「diamant(ジアマンテ)」、つまりダイアモンドを意味する言葉です。

英語の「Diamond」と同じ語源を持っていて、そこから転じて、ダイアモンドで繊細な模様を彫刻したカットガラス製品を「ギヤマン」と総称するようになったといわれています。

ダイアモンドで繊細なデザインに彫られたカットガラス製品の総称

-(例:江戸切子、薩摩切子、ヴェネチアングラス、ボヘミアングラスなど)

————— —————

ガラスの歴史を調べてみると、当時オランダから日本に輸入されていたのは、ヴェネチアングラスやボヘミアングラスなどの「カットグラス」だったそうです。

カットグラス

出典:Akio / Adobe Stock

こうしたカットグラスの装飾に、ダイアモンドが使われていることから、このようなガラス製品を総称して「ギヤマン」と呼ぶようになったのですね。

ビードロ(Vidro)との違い

日本のガラス文化には、もうひとつ馴染み深い名前があります。

それが「ビードロ」。長崎の伝統工芸品としても知られています。

修学旅行や旅先での思い出として、手に取ったことのある方も多いのではないでしょうか。

この「ビードロ」という言葉も、ポルトガル語でガラスを意味する「Vidro(ヴィドロ)」に由来しています。

ビードロは、江戸時代以降に広まった鉛を含んだ和硝子製品の総称で、吹きガラスや琉球ガラスなど、やわらかな光を湛えたガラス器に多く見られます。

舶来品のガラス製品の総称

– 江戸時代以降は「鉛を原料とした和硝子製品」(例:吹きガラス ビードロや琉球ガラスなど)

————— —————

自然のやさしさと人の知恵

ギヤマンのような繊細なガラス製品を守るために、シロツメクサが使われていたのは、昔の人々の知恵そのものですね。

確かにふわふわとした見た目なので、なんだか割れ物を守ってくれそうな感じがします。

ガラス製品を守っていたシロツメクサ

《参考》

・『シロツメクサ』 語源由来辞典, 2023.6.16

・『ガラス工芸品、「びーどろ」と「ぎやまん」の違いはなに?』日本工芸堂, 2023.6.16

※この記事は、関連サイト「Azure Garden」の自然を楽しむブログより移行・再編集したものです。(2025.4.23)

————— —————

クローバーといえば、アイルランドの春の祝祭「聖パトリック祭」にも欠かせないシンボルです。